Grüne Infrastruktur

Die Grüne Infrastruktur stellt ein Netzwerk wertvoller natürlicher und naturnaher Flächen und weiteren Umweltelementen dar, welches ein breites Spektrum an Ökosystemdienstleistungen erfüllt und die biologische Vielfalt schützt. Die Grüne Infrastruktur dient somit maßgeblich dem Erhalt der Funktionalität in der Landschaft und übernimmt eine regulierende Funktion zur Reinhaltung von Wasser und Luft oder zur Klimaregulation, als Habitate und Lebensraumkorridore tragen sie wichtigen Anteil am Erhalt der Biodiversität und der genetischen Vielfalt, die Produktionsfunktion gewährleistet die Versorgung mit Nahrungsmittel und Energieressourcen. Weiters sind die Elemente der Grünen Infrastruktur von großer Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung und das Naturerlebnis.

WildtierwanderungenVielfältige Strukturen der Offenlandschaft als Netz der Grünen Infrastruktur in der Thermenlinie

Die grüne Infrastruktur an der Thermenlinie besteht aus unterschiedlichsten Lebensräumen und Lebensraumstrukturen. Dabei spielen Landschaftselemente wie Weingärten, (Weingarten-)brachen, Gehölzgruppen, Trockenrasen, flachgründige Böschungen, Steinmauern, Saumelemente, Wiesen, Weiden, Abflussgräben, Waldflächen und Waldrandbereiche, aber auch die Böden und deren Bewirtschaftungsweise eine tragende Rolle. Eine Gemeinsamkeit dieser Elemente ist, dass sie aus menschlicher Nutzung entstanden bzw. von ihr stark beeinflusst sind und nur auf diese Weise erhalten werden können. Prägend für den Landschaftsraum ist auch die Anordnung der Elemente zueinander. Die enge Verzahnung von Weingärten als prägendste Nutzungsform an der Thermenlinie mit den Begleitstrukturen und Böschungen stellen ein hochwirksames Netz an Grüner Infrastruktur dar.Landschaftliche Fragmentierung mit ökologischer Trennwirkung abgeschlossen

Bis ins zweite Drittel des 20. Jahrhunderts waren viele Siedlungsrandlangen zwischen Ortskernen und Wald deutlich lückiger und lockerer verbaut als heute. Entlang der Städte Mödling, Baden und Bad Vöslau sowie der dazwischen an der Hangzone situierten Ortschaften wurden in den letzten Jahrzehnten innerhalb der Siedlungsgrenzen zunehmend alle Grundstücke und Baulücken verwertet und die Bebauung bis zum Waldrand verdichtet. Dies hat wesentlich zu einer landschaftlichen Segmentierung der Thermenlinie durch geschlossene Siedlungsagglomerationen beigetragen, die weitestgehend abgeschlossen und auch nicht mehr reversibel ist. Deren Folge waren die Verstärkung ökologischer Trennwirkungen mit zunehmend verringerter Durchgängigkeit und Organismenpassierbarkeit für weniger mobile Tierarten (z.B. Große Sägeschrecke, Smaragdeidechse, etc.) entlang der Hangzone in Nord-Süderstreckung. Heute ist ein Austausch zwischen Populationen entlang der Hangzone weitgehend nur innerhalb von offenen, unverbauten Teilabschnitten wie zwischen Mödling und Baden oberhalb von Pfaffstätten beschränkt. Wanderung, genetischer Austausch und Organismenpassierbarkeit entlang des gesamten Teilraumes sind gesamtheitlich eingeschränkt oder vollständig unterbunden. Letzte Möglichkeiten bestehen in der Umwegbewegung von Siedlungsräumen im Bereich der lichten Waldrandbereiche oder teilweise über Parks und große Gärten villenartiger Ortsteile, die bis an die Waldränder heranreichen.Essenzielle Restkorridore für ökologischen Austausch mit Wiener Becken und Ostregion

Ein ökologischer Austausch von der Thermenlinie in das Wiener Becken und weiter in den Osten und Südosten mit Anschluss an verwandte Populationen ist heute weitestgehend unmöglich. Ein letzter Hauptkorridor befindet sich bei zwischen Baden und Sooß. Nebenkorridore, die teilweise Verbindungsfunktionen übernehmen können oder zukünftig übernehmen könnten, waren bis vor wenigen Jahrzehnten noch bei Guntramsdorf, Pfaffstätten oder Wiener Neudorf vorhanden. Heute findet sich ein letzter möglicherweise für weniger mobile Organismen passierbarer Korridor nur mehr bei Pfaffstäten. Ansonsten können Austausch und Ausbreitungen nurmehr entlang vonIsolierte Vorposten xerothermer Lebensgemeinschaften im WienerwaldDie Passierbarkeit und der Austausch mit dem Wienerwald ist durch die | Nachbar-Teilraumes „Kalkwienerwald“ vor großem | Raumbedarf,

BodenschutzBodenbildung fürals LandwirtschaftErgebnis der erdgeschichtlichen Entwicklung

Die Böden des Landschaftsraumes sind vielfältig und | Umlagerungs- Grundsätzlich ist die Thermenlinie von trocken-warmen Standortbedingungen geprägt. Feuchtgebiete und große Wasserretentionsräume sind Der Landschaftsraum wird durch die Fließgewässer Liesing, Mödling und Schwechat in die Donau entwässert. Die Gewässerabschnitte, welche sich im Teilraum befinden sind zum überwiegenden Teil morphologisch stark verändert und durch die Siedlungsgebiete der Städte Mödling, Wien und Baden erheblich von ihrem |

Fichtenreinbestände und klimaresiliente Mischwälder

Städte, so

|

|

Niederschlagsreiche Region mit zunehmenden Starkregenereignissen

Das Klagenfurter Feld eine der niederschlagreichsten Regionen Österreichs. Die zunehmende Aufheizung des Mittelmeers und der Transport warmer und feuchter Luftmassen nach Norden führt zu zusätzlichen Starkregenereignissen überStadtgebiete der Region. Diese Extremwetterereignisse werden den Prognosen nach häufiger werden. Die bekannten Folgen können dramatisch sein. Erosion und flachgründige Rutschungen gefährden Natur, Menschen, Gebäude und Verkehrswege. Es gilt daher, die Hangstabilität zu verbessern. Diese ist von vielen Faktoren abhängig, wie dem Aufbau des Bodens, dem Bodenwasserhaushalt und der Vegetation. Von letzterer ist vor allem die Rhizosphäre von Bedeutung: Wurzeln haben auch in steilen Lagen ein hervorragendes mechanisches Armie-rungsvermögen und tragen somit zur Hangstabilisierung bei. Vorausgesetzt, der Wald befindet sich in einem guten Zustand: Etliche Studien konnten zeigen, dass sich stabile, standortsgerechte Waldbestände mit geringem Anteil an Lücken am positivsten auf die Hangstabilität auswirken. Die gewöhnliche Fichte (Picea abies) ist zwar von Natur aus ein Flachwurzler, anthropogene Eingriffe (Kahlschlagwirtschaft, Schlagbrennen, Getreideanbau und anschließende Beweidung) können das Wurzelwachstum aber noch zusätzlich beeinträchtigen, da sie sich negativ auf den Bodenmechanismus auswirken. Solche – oft Jahrhunderte zurückliegende Störungen – können zur Ausbildung von sehr dünnen, vertikalen Wurzeln beitragen bzw. das Wurzelwachstum sogar völlig unterbin-den. In Reinkulturen von Fichten, die dermaßen vorbelastet sind, sind Hangrutschungen daher wahrscheinlicher als in durchmischten Wäldern, die sich in einem guten Zustand befinden.

ÜberhitzungThermalquellen –entlang Natürlichegeologischer KlimaregulatorenStörlinien

Die FließgewässerThermenlinien verläuft parallel zu mehreren geologischen Störlinien und Feuchtgebietebildet ineinen Bedrängnisgeologischen AquatischeÜbergang Lebensräumezwischen wieden FlüsseNördlichen Kalkalpen und Bächedem sindsüdlichen besondersWiener starkBecken. Entlang von Störlinien treten thermale Quellen zu Tage, welche hier aus tief liegenden Erdschichten an die Oberfläche gelangen können. Die bekanntesten dieser Quellstandorte stellen die Thermomineralquelle im Zentrum von Baden und die Thermalquelle im Zentrum von Bad Vöslau dar. Neben diesen bekannten Austritten, welche bereits von den FolgenRömern höherergenutzt Tem-peraturenwurden, betroffen.findet Dieman physiologischenim Grenzengesamten aquatischerLandschaftsraum Organismengrößere könnenund ankleinere heißenQuellen, Tagensogenannte schnell„Bründl“. überschrittenHier werden.tritt ZudemGrundwasser speichertzu wärmeresTage Wasserund wenigerbildet Sauerstoff,ein waseigenes mikroklimatisches Milieu mit eigenen Lebensgemeinschaften. Veränderungen in Niederschlagshäufigkeit und -intensität sowie im Wasserabfluss haben einen zusätzlichenEinfluss Stressfaktorauf darstellt.die EineQuellen, Möglichkeitzum zur KühlungErhalt ist die BeschattungKenntnis über deren Standort und Veränderungen notwendig.

Puffer- und Speicherkapazität für Wasser und Nährstoffe

Das Puffer- und Speicherpotential von Böden ist eng mit deren Gründigkeit verbunden. In der Ge-wässerThermenlinie durchsind regionstypischedies Ufervegetation.vor Fürallem tiefgründige Schwarzerden und Braunerden. Sie weisen eine hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit auf und haben demnach eine bedeutende Funktion für die SchaffungErnährungssicherheit. breiterSchwarzerden Pufferstreifengehören zwischenzu Feldernden undfruchtbarsten Bachläufen,Böden dieÖsterreichs. zudemGroße demFlächen Eintragdieses vonBodentyps, Schad-vor und Nährstoffen vermindern, können ÖPUL-Förderungen beantragt werden. Naturnahe Wasserrückhaltebereiche wie Auen, aber auch Feuchtwiesen oder viele kleine Feuchtflächen/Versickerungsflächen verstreutallem in den landwirtschaftlichenebenen FlächenBereichen könnenwurden dazubereits beitragen,von WasserSiedlungs- beiund TrockenphasenGewerbegebieten längerüberbaut und stehen nicht mehr für die Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung. In den Hangbereichen sind tiefgründige Böden wichtig um Erosion und Bodenabtrag zu verhindern, auftreffende Niederschlagswässer zu speichern und Nährstoffe vor Ausschwemmung zu bewahren.

Klimatische Veränderungen und damit einhergehende Herausforderung an der Thermenlinie

Die Thermenlinie zählt bereits heute zu den wärmsten und trockensten Regionen Österreichs. Die Klimaforschung prognostiziert einen signifikanten Anstieg der mittleren Lufttemperatur in denExtremwetterErosionsmindernde Bodenbearbeitung und Bodenerosion:gezielte WindbrücheLenkung könnenund helfenSpeicherung von Wasser

ExtremwetterEine miterosionsmindernde StarkwindenBewirtschaftung werdenim Wein- und Ackerbau bietet wichtige Lösungsansätze und erhöht den PrognosenWasser- nachund häufigerNährstoffrückhalt werden.auf Windbrücheder wieFläche. HeckenDadurch oderkann kleine Waldstreifen können die Windgeschwindigkeit über Land reduzieren, was wiederum Feuchtigkeits-Abschwemmung und Bodenverlust reduziert.entgegengewirkt Großewerden, Ackerflächenhierzu zählen etwa der Erhalt einer geschlossenen Vegetationsdecken, das Mulchen mit organischen Abdeckmaterialien, eine Förderung der Gefügestabilität durch Humuszufuhr, schonende Bodenbearbeitung und langfristig die Anlage der Weinzeilen quer zur Fallrichtung des Hangs. Abflussgräben sind im gesamten Landschaftsraum v.a. entlang von Fahrwegen zu finden, diese können wiederneben einer Vernetzungs- und Lebensraumfunktion auch eine Lenkung von auftretenden Hangwässern und Abflüssen erzielen. Ehemalige Regenwasserrückhaltebecken etwa in kleinereXY Einheitenbergen aufgeteiltPotential werden,für dazwischen können Grasstreifen oder Hecken angelegt werden. Diese minimieren nicht nur die Bodenerosion, sondern erhöhen die Artenvielfalt, dienen als TrittsteineWasserrückhalt und VerschönernGrundwasseranreicherung, dasindem Landschaftsbild.

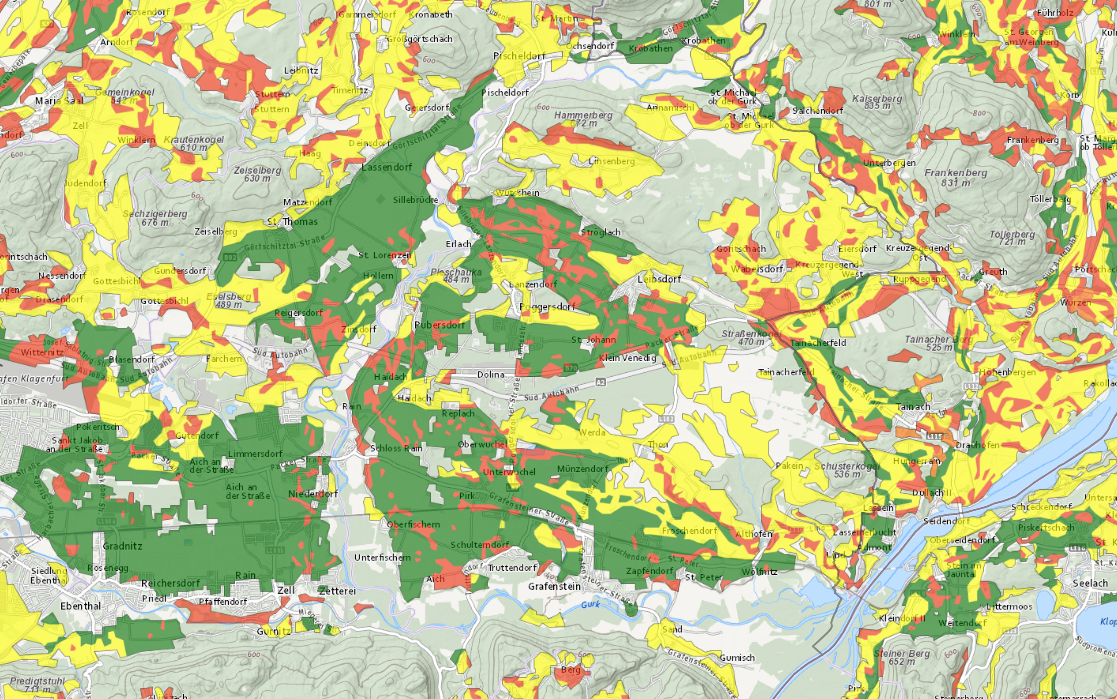

Naturader 2000Fläche gehalten und Naturnahe Lebensräume als Rückgrat für ökologischen Austausch auf regionaler und europäischer Ebene

Die Natura2000 Gebiete werden oft als das Rückgrat grüner Infrastruktur auf europäischer Ebene bezeichnet. Sie – wie alle anderen Gebiete mit Schutzstatus – haben eine hohe Bedeutung für die Biodiversität, aber auch als Erholungsgebiete für die Bevölkerung und als Magnet für Touristen. Die Schutzgebiete am Rande des Klagenfurter Feldes sollten daher unbedingt erhalten und im Idealfall auch erweitert werden. Zusätzlich sollte auch die Rollelangsam der kleinerenVersickerung naturnahenzugeführt Flächenwird.

Kommentar: LebensräumeBilder wieaus zumVorlage Beispielfehlen kleinräumigenoch! Moore, Feuchtwiesen oder Streuobstwiesen betont werden.